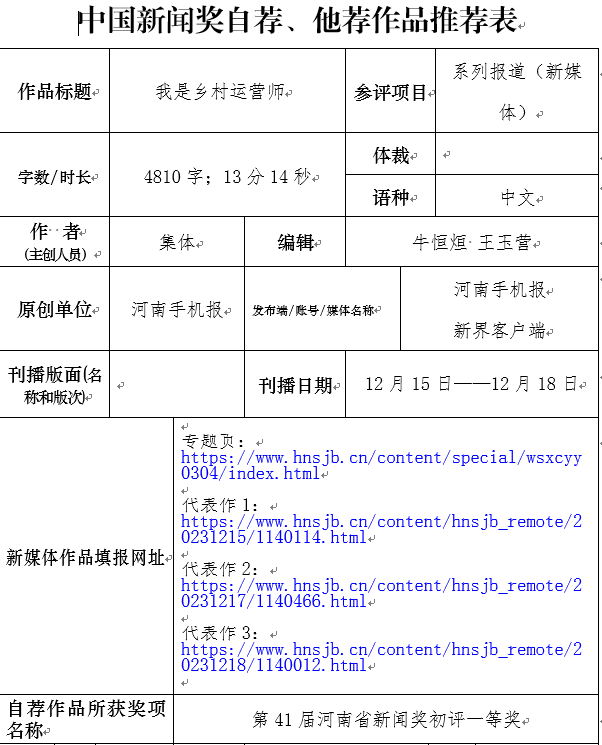

《我是乡村运营师》系列报道

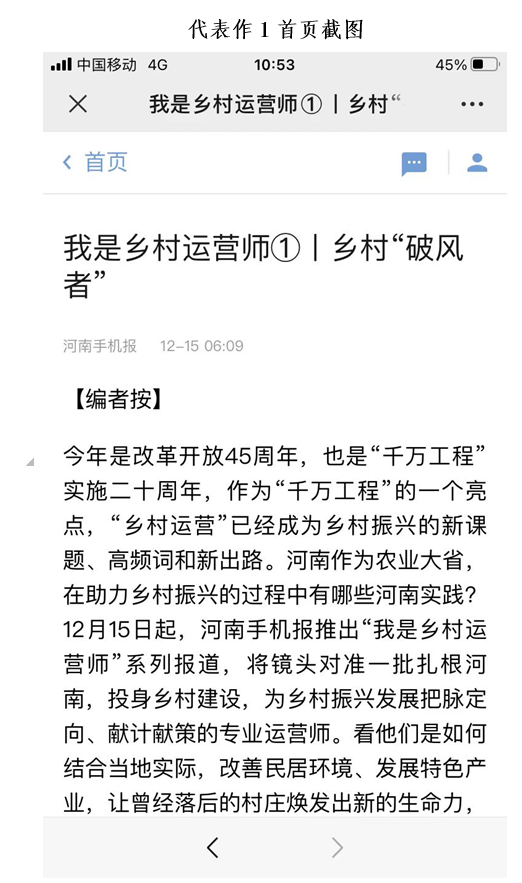

我是乡村运营师①丨乡村“破风者”

【编者按】

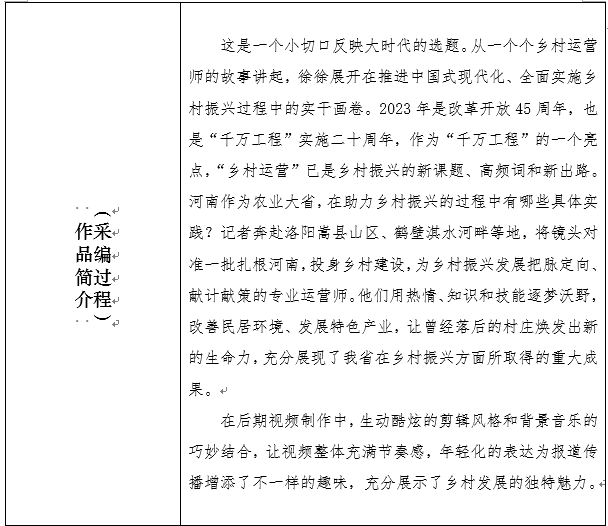

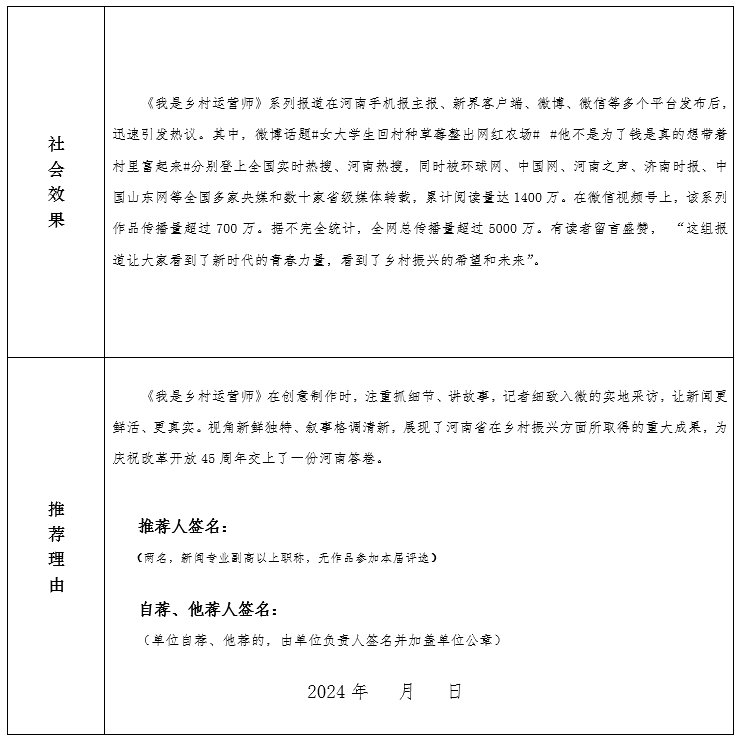

今年是改革开放45周年,也是“千万工程”实施二十周年,作为“千万工程”的一个亮点,“乡村运营”已经成为乡村振兴的新课题、高频词和新出路。河南作为农业大省,在助力乡村振兴的过程中有哪些河南实践?12月15日起,河南手机报推出“我是乡村运营师”系列报道,将镜头对准一批扎根河南,投身乡村建设,为乡村振兴发展把脉定向、献计献策的专业运营师。看他们是如何结合当地实际,改善民居环境、发展特色产业,让曾经落后的村庄焕发出新的生命力,展现河南在建设和美乡村、宜居乡村方面取得的成果。

河南手机报记者 魏雅琛 闫文瑞 视频 宋子桐 王韵杰

“破风者”是一个自行车队中的领骑人。

在距离洛阳市洛宁县县城30公里的小界乡苇山村,有一个能承办国际大赛的省级自行车基地。在这里,记者见到了樊峻凯,他是乡亲们眼中村庄发展转型的“破风者”。

11月23日,迎着山风,樊峻凯的车轮穿村而过,骑进记者的镜头里,一队装配整齐的自行车运动员跟着他呼啸而来。

苇山村坐落在嶕峣山上,村里有个春山溪谷康养度假区,河南省自行车训练基地就在这里。64公里长的自行车赛道绕着苇山村蜿蜒而下,跟随樊峻凯骑行一圈,记者看到家家户户院墙外的花池都种着菜,小院干净整洁,完全想不到苇山村曾是一个贫困、空心的村落。

宽阔平坦的柏油路山道上,樊峻凯指着橘色的自行车赛道向记者介绍:“这路以前是条泥巴路,老乡早上出门下山买东西,晚上天黑才能回来。现在好了,半小时就能到乡里。”

樊峻凯今年25岁,为了自己的“桃源梦”,他从中国人民大学一毕业就“扎”进小界乡,成为了一名乡村运营师。

嶕峣山风景秀丽,空气清新,自然环境优越,初到小界乡,樊峻凯与村集体、运营公司合作,打造了“春山溪谷”山间民居,期望通过“乡村+旅游”的模式给村子找到新方向。可是民宿开业后,游客数量却不多,眼看着收益达不到预期,樊峻凯那段时间整日眉头紧锁。

一次偶然的机会,县政府来小界乡调研考察,樊峻凯和一位随行的专家交流时得知,这里海拔高,地势高低起伏,人、车都很少,很适合公路自行车骑行,而河南省内还没有专门的骑行训练基地。

说者无心,听者有意。樊峻凯立马动了心,他盘算着,何不在这里建个骑行训练基地,前期建设的民宿还可以当运动员宿舍继续用。

下定决心转型后,樊峻凯开始查资料,到外省考察,与骑行队教练交流……

经过一年多的建设,基地落成后,樊峻凯在当地县政府的支持下,和河南省自行车协会、河南省田径自行车五项运动中心努力交涉,最终拉来了省内12支车队。如今,苇山村常年有超过150位自行车运动员驻扎,即使在初冬时节,依然能见到运动员们在赛道上飞速驰骋。

慢慢的,这个建在山沟沟里的基地名声越来越大,开始承办一些赛事。现在,这里已经挂牌为河南省自行车训练基地,不仅多次承办中国公路自行车联赛、中国公路自行车锦标赛、河南省运动会等高规格赛事,还带动当地老百姓过上了好日子。原本的贫困村,摇身一变成为村集体经济超60万元的富裕村。

“现在咱们脚下专业的柏油赛道已经是‘洛阳市十大最美乡村旅游路’‘河南省美丽农村路’,不少游客节假日会来打卡。”樊峻凯说。

任炳武是苇山村的村民,现在是基地的安保员。提起樊峻凯,他一直竖大拇指,“峻凯做事情很踏实。他们的自行车比赛弄到现在,给群众带来了很大方便,路修好了,村子美了,农家乐有人来住,不用出去打工。到了晚上,俺们村的200盏太阳能路灯都亮了,不少游客来我们村搞‘夜游’,可热闹了。”

“希望有更多像峻凯这样的年轻人回乡创业,给乡村振兴注入源头活水。”小界乡党委书记巩万生介绍,政府投资6000万元建的春山溪谷运动员集训中心二期项目,明年即将落成,可同时容纳500名运动员食宿、训练。下一步,村里将结合现有赛道,举办山地马拉松等运动,利用嶕峣山开辟越野车赛道,形成多元体育形式,真正叫响“体育小镇”名号。

“之前整个河南都没有承办过专业的公路自行车赛,我们这个训练基地建好后,从这里出来的冠军都数不过来,各个省市甚至整个亚洲的自行车队都知道了洛宁县小界乡有个苇山村,作为乡村运营师,想想可骄傲了。”樊峻凯挠挠头,对着记者嘿嘿一笑。

山里的晚风微微发凉,樊峻凯向记者挥手告别,准备骑着他的自行车去村民家里“破风”,“二期工程正招工,想劝留守在家的叔叔阿姨们来项目上帮忙,共同致富”。

视频文字稿:

【同期声】洛宁县小界乡苇山村乡村运营师、春山溪谷康养度假区负责人 樊峻凯

天气好的时候我经常会来这里骑一圈,锻炼锻炼身体,看看风景。这一圈大概有64公里,在苇山村这几年我都是围着这个圈打转。

我叫樊峻凯,今年25岁,是洛宁县小界乡苇山村的乡村运营师,也是春山溪谷康养度假区的负责人。

因为我本身对于那些光鲜亮丽的职业,实际上是没有什么追求的。因为我觉得无论在哪也好,从事什么工作也好,我觉得我在这里实现(抱负)的可能更多一点。

这几年,我们村一直在发展公路自行车骑行。度假区里建了专业的骑行运动员集训基地,每年也会承办相关比赛。现在河南省自行车训练基地就在这。

最开始的话,我们也没有说要搞这种体育方面的,也是机缘巧合的情况下,然后19年的时候,县里头领导过来考察,发现咱们这,地势的那种高低起伏,非常的适合作为公路自行车的训练基地。后来也是跟他们这个体育队进行交流之后,发现大部分的东西都可以用得上,不需要再追加特别大的额外投资,所以才决定去发展这个东西(训练基地)。

这个村子本身是一个空心村,人很少。这几年自从咱们基地建好之后,人越来越多了,房子也修得越来越好了。

【同期声】苇山村村民任炳武

(自行车训练基地)建起来给这一圈都带的不赖。你看这路,这农家乐,我大队都发展几十家了,三十多家了。

【同期声】樊峻凯

咱们现在山上所有的员工,都是从当地招的。当水电维修工、厨师、服务员这些,目前的话全都在这里(工作)。

【同期声】樊峻凯、运动员

樊峻凯:来问问今天训练怎么样?

运动员:非常好

樊峻凯:路上(自行车赛道)没出什么情况吧?

运动员:没有没有,很安全

樊峻凯:这是咱们的(自行车队)教练

【同期声】樊峻凯

目前的话是有很多队伍都在这里训练,最多咱们这里能容纳160人,然后有郑州队、开封队、焦作队、安阳队,还有其他的地市队,都在咱们这里训练过。

小界乡党委书记巩万生:体育结合旅游,这种特色经济发展的模式,用体育来带动农业、旅游业的发展,使苇山村由原来一个贫穷村,转化为村集体经济超过60万元以上的富裕村。

我们年轻人进入乡村,创办事业也好呀,或者说回乡村去基层工作,给乡村带来一个新鲜的血液,把自己从外头学到的一些知识、思想用来改变这个乡村。

我是乡村运营师樊俊凯,希望更多跟我一样的年轻人回到乡村,这里大有可为。

我是乡村运营师③丨幸福的生活是“草莓味的”

河南手机报记者 魏雅琛 司艳雯 王玉营 视频 王鏸梓 刘河远

11月30日,天蒙蒙亮,家住洛阳栾川县城的张杏杏驱车来到15公里外的石庙镇龙潭村,这里有她放不下的心事——地里的草莓挂果了。一下车,张杏杏就直奔草莓大棚,从棚门口一猫腰钻进去,弓着身子挪到田垄边上,扒开绿油油的叶子,小心翼翼地捻起半红的果子细细打量一番。

“再过十来天,今年第一批草莓就红了。我得天天来看,心里才踏实。”穿着一件黑白色的冲锋衣,随意扎着丸子头,张杏杏的脸被冻得发红,她笑着向记者介绍,这些苗儿已经被会员认养,红了几个他们都数着呢。

今年是张杏杏返乡创业的第五年,也是她成为龙潭村乡村运营师的第三年。从“北漂”到“创客”,从“归雁”到“领头雁”,张杏杏实现自身梦想的同时,也让家乡变得越来越好。

2018年,26岁的张杏杏从北京辞职,回到老家栾川开了一家烘焙工作室。

做蛋糕需要大量草莓,蛋糕越做越多,张杏杏开始琢磨自己种草莓。考察过栾川县的草莓种植情况后,她看中了龙潭村,这里距栾川县城15公里,距石庙镇车程只有5分钟,周边有伏牛山滑雪场,运输、销量都不成问题;正好,村中一块60多亩的闲置土地,村里有现成的水渠,一年四季灌溉不成问题。

2021年年初,在龙潭村村委的帮助下,张杏杏流转了65亩土地,自筹资金130多万,又借助集体经济扶持资金100万元、免担保创业贷款30万元,建起一座座草莓大棚,“沃地农场”诞生了。从此,县城、村里两头跑成为她的日常。

生活中总会有各种意外。2021年8月,张杏杏的草莓刚种上苗,一场大暴雨不期而至,幼苗全部被淹死。“都说头三脚难踢,这可能就是第一脚”,短暂的沮丧之后,张杏杏马上投入自救,重新整理土地,补栽新苗,在她和团队的细心呵护下,当年12月,草莓顺利结果,以每斤40元的价格被抢购一空。

如今的“沃地农场”有16个温室大棚,除了种植草莓,还有西瓜、车厘子和无公害蔬菜,一年四季都可采摘。农场还建有亲子游乐园、餐饮露营区和采摘体验区,俨然已成为集休闲、娱乐、采摘、研学等于一体的田园综合体。

张杏杏觉得,农村不应该只有黄土和汗水,还要有农村的“精气神儿”,既要好吃好玩,又得时髦有趣。于是,学习旅游管理专业的她把营销技巧引入日常运营,线上认养、自助烧烤、帐篷露营、围炉煮茶、亲子手工、趣味研学……各种新奇有趣的项目吸引了周边大量游客来“打卡”。2021年农场开业以来,累计接待游客12万人次,直接经济效益130多万元,每年为村集体带来10万元收益。

为了回馈家乡,沃地农场积极带动当地村民就业,13名村民长期在此务工,每年集中种植季、采收季,还会额外雇佣20余名村民到农场“打零工”。村里游客慢慢多起来,家庭宾馆、农产品小卖铺也开了起来。

57岁的唐爱玲是农场的员工,从2022年3月入职到现在,她越干越有劲儿。“还是干种地的老本行,在家门口每个月就能拿到2000多元工资,好多人羡慕呢!杏杏这姑娘真中!”

眼看着农场越来越红火,张杏杏并没有就此止步,她想让更多年轻人参与乡村建设。张杏杏找到镇政府,双方达成协议,由农场牵头,镇政府协调场地,把有想法、想在村里创业的年轻人留下来,给他们“试错”的空间,大家一起经营龙潭村。宋兰兰就是其中一个。同为栾川人,毕业后她一直在郑州从事房地产工作。忙碌的生活让她对同学张杏杏的乡间事业羡慕不已。今年5月份,她参观沃地农场,只逛了一圈就被深深吸引,立刻决定加入进来。今年,村集体再次出资200万元入股沃地农场二期项目,宋兰兰把在房企的工作经验利用起来,打造了一个集观光采摘、农耕体验、亲子手工、研学教育等为一体的农场美学空间,一大批向往田园生活的游客前来体验。

“年轻人只要对乡村有情怀,愿意扎根乡村,都可以做乡村运营师。”石庙镇副镇长宋静介绍,2021年,洛阳市面向全国招聘乡村运营师,张杏杏作为创业乡贤应聘成功。在她的运营下,龙潭村不仅产业升级,村居环境和乡民精神面貌也焕然一新。

“我是土生土长的农村娃,知道农民的艰辛。”作为村里走出来的运营师,张杏杏觉得,农村天地广阔,青年大有可为。她希望和更多年轻人一道用热情、知识和技能逐梦沃野,为乡村注入新鲜活力,让乡村更有趣、更年轻。

视频文字稿:

【同期声】栾川县石庙镇龙潭村乡村运营师张杏杏

我叫张杏杏,是一个90后,在(栾川县)石庙镇的龙潭村经营了一家沃地农场。

我有一家蛋糕工作室,我是做蛋糕的。因为做蛋糕对草莓的需求量特别特别大,有一天我就想着,不如自己种草莓。

后来有一次来到石庙镇,跟石庙镇的书记聊起来,人家特别特别在心,就很欣然地选择在龙潭村开始这样一件事情。

大学毕业之后,(我)一直在外面,差不多工作(了)三年,一直漂着,想要回家。刚好栾川一直是做旅游,而且做得特别特别好。然后就把工作辞了,回来了,回到栾川,开始了这样的一个计划。最初跟朋友一起聊过,说想要去种草莓。谁知道人家也想在栾川干些事情,她说要不咱们合伙吧。当时就想着说人多力量大,我们一起开始(合伙)。2020年的年底来到龙潭村,2021年年初开始流转土地,到2021年的5月份开始正儿八经建设,2021年的12月份,我们的草莓都已经种植成功了,都已经结果了。

因为来的人特别特别多。来的人多了,需求量就特别大,然后他们想要在这里玩,想在这吃饭。于是我们就有了一个更大胆的想法,在2021年的12月底开始大面积整理这边的环境。现在沃地农场是一个集休闲、娱乐、采摘、研学于一体的一个项目。我们农场开始到现在,差不多有将近12万人次的客流量。

【同期声】沃地农场顾客

她星期天一般都过来做手工,有时来这吃点东西。几乎每周都会来吧,来三四次了。

【同期声】栾川县石庙镇副镇长、宣传委员 宋静

在开始的时候,大家都认为乡村运营要请一些外地的团队啊、一些专业的团队来运营。但是在这个过程中,我们也在思考一个问题:如果这个运营团队走了之后我们怎么办?所以就想要找一支走不了的运营团队,咱们来培养,陪着她共同成长。所以当时我们县举行了一个乡村运营的招募会。杏杏也是其中的一个人。

因为她觉得“我符合呀”,第一我在这有产业,第二我懂宣传、我懂策划、我懂营销、我有客户群。以前她只是运营这个项目,现在我们(把)整个村的资源都交给了她。就是从那个时候起,我们的思想有了转变,不一定要找一些大老板过来投资,也可能是一些年轻人,(甚至)刚毕业的学生都可以,只要他们对乡村有情怀、愿意扎根乡村,热爱乡村生活。我觉得这个就可以。

【同期声】张杏杏

没有说想要去做网红(打卡地),就想要打造一个比较舒服的地方,根据不同的客户需求,配套不同的服务,配套不同的场景。后期我们会结合各种体育赛事,在这边举办各类活动,吸引更多的年轻人来到这里。

【同期声】张杏杏

我是乡村运营师张杏杏。我们将为农村注入更多新鲜的活力,去打造一个更加年轻态的农村。

我是乡村运营师④丨丹参“经纪人”

河南手机报见习记者 张熠 视频 刘河远 陈媛珠

已过小雪节气,天气愈发寒冷。12月1日上午,嵩县叶岭村的丹参基地,身着单衣的董广聚和村民们正手握钉耙翻刨丹参,一敲一抖,去掉浮土,丹参在编织袋上堆成了小山。暖阳下,丹参映红了村民们的脸颊,也映红了连绵的梯田。

身为乡村运营师的董广聚,还有另一个身份:叶岭村党支部书记。说起他一手创建的丹参基地,董广聚话语里透露着自豪,“以前我们叶岭村就有种植丹参的习惯,但没有这么大规模。我们种出来的丹参,一是品相好,二是丹参酮含量高,是其他地方的2.8倍。为啥品相好呢?因为我们这儿是红土、坡地,土壤透气性好,特别适合种丹参。”他说着,转身捡起一株丹参向记者展示,“你看这红色,丹参酮都在这表皮,拿去化验,远远超过药企的收购标准。”

嵩县和顺药业的采购负责人李风云也在田间忙活儿,“我们公司和村里签了协议,提供种苗和技术,按保底价回收。比方说今年保底价15块,市价低于15块,我们还按15块收,市价高于15块就按市价收,保准不让村里亏本。我和广聚认识十几年了,他干啥都有拼劲儿,都信得过他,后来还在村里建了育苗基地。”

谈到叶岭村,董广聚话语间总离不开“我们”。他是土生土长的叶岭人,20岁外出务工,进过水泥厂,跑过运输,闯荡15年有了自己的车队和硅胶厂。自己生活富裕了,董广聚还想带领家乡致富。2021年县里号召乡贤返乡,招聘乡村运营师,他毫不犹豫地报了名。厂子和车队都交托别人,董广聚一头扎进村里,拿着2560元的工资,没日没夜忙碌在田间地头。

“这一路走来非常不容易……”采访中,董广聚几度哽咽落泪,早前他各家各户奔走,劝说村民流转土地,没少吃闭门羹,“有些人想自己种地,有些人嫌丹参两年一收时间长。有时为了四五亩地,要碰两三回壁。”董广聚心里委屈,步子却一日未停。他凭着“厚脸皮”和“牛脾气”,和村民讲道理、讲政策。大家被他的真诚所打动。

村民叶建明是一名退休民警,身为老党员的他和董广聚一起给村民做思想工作,深知从无到有的不易,“广聚在外面有企业,他回来不是为了钱,他是真的想带着村里富起来。”

想要建成丹参基地,光流转土地还远远不够。嵩县地形有“九山半岭半分川”之称,水土流失和交通不便制约着丹参种植业的发展。在城关镇政府的帮助下,叶岭村与相邻村硬化提升产业道路2条,实施“坡改梯”水土保持项目3000亩。在筹集40万元,流转1070亩土地后,“千亩丹参基地”于2021年10月底打造完成。从前“见天收”的撂荒地,如今每亩地每年增收2300元以上,2020年还不足5万元的村集体经济在2022年已突破50万元。

丹参种植让村民尝到了土地流转的甜头,董广聚想的更长远。“为了调动全村积极性,我们将收益的40%用于合作社,30%给群众分红,20%用于集体经济发展,10%用于管理人员的绩效考核,鼓励大家像管孩子一样管丹参,像种自家地一样下劲儿。村民帮忙收丹参,每天有60块薪金,每亩地还能分红100块,我们通过租金、薪金、股金叠加,真正做到人人有活儿干,活活儿有钱赚,让群众在家门口就把钱赚了,也让外出打工的人能回家陪陪父母和孩子。”

村民刘进宝65岁,负责100多亩地的田间管理,“以前出过车祸,身体不好了,没法出去打工。现在每亩地管理收入就有300多块,上个月县里办了丹参丰收音乐节,还给我们几个流转大户每人分红两万多。”

“除了种植丹参,我们还有加工车间,做丹参茶、丹参蜜,通过延长产业链增加丹参附加值。下一步要建成万亩丹参基地,形成以叶岭为中心,方圆20平方公里的产业带,发展旅游和研学,真正做到三产融合。”董广聚走在坡顶的田垄上,这里即将开始新一轮耕种。远处的陆浑水库波光万顷,与红色的梯田相映成画。

来年春天,花海连绵,又是一番景象。

视频文字稿:

【同期声】嵩县城关镇叶岭村党支部书记董广聚、村民1、村民2、村民3

村民1:广聚!广聚!

董广聚:哎,姐,zhua啊?

村民1:赶紧干!

董广聚:知道了!

董广聚:我是嵩县城关镇叶岭村(党)支部书记董广聚,我是叶岭村的乡村运营师。

董广聚:快来!快来!

董广聚:今天挖得咋样?

村民2:六七十了,没见过这么鲜的。

村民2:有些跟红萝卜一样。

村民3:鲜嘛,你看。

董广聚:咱就是这种,不好(挖)出,但是咱这东西能卖上好价钱。

董广聚:高兴不高兴?

村民3:高兴。

【同期声】董广聚

你看这种。你看看这种丹参是不是品相非常好。品相好,丹参酮含量就在这表皮上,在中医药典中,我们嵩县出的丹参是别处(丹参酮含量)的2.8倍。我们上这农家肥、有机肥,不打农药。你看,非常干净、洁白,外边是红色,表明这丹参质量非常好。

我们叶岭村为啥种丹参?一是我们是红土,丹参它适合这种坡地,透气比较好,十年九旱这种地它非常适合种。丘陵地带比较多,温差也比较大,种传统作物也运不出去,种这种丹参是效益非常好。像这种地,一亩地1500公斤到1700公斤,今年遇上千年不遇这种价格也非常好,就地盘出来合6块钱一公斤,像一亩地都在9千多到1万,比种粮食强得多,真正实现群众增收。

【同期声】叶岭村村民4

村民4:今天挖了不少,有七八亩地,比种麦种红薯收入高。种这个丹参能给乡里、给村里、给老百姓都能带来收益,好收益。

【同期声】董广聚

像这个地方,以前都是那撂荒地,都是呱呱鸡不卧的地方,按我们土话说就是说野鸡都不卧的地方。现在你看种植了以后,平整了以后,将来春天开花的时候,这个地方也是婚纱摄影的打卡地。

2021年没有换届以前,没有流转土地以前,我们是靠天收,一亩地不到500块钱,等于说是撂荒地。我们通过“坡改梯”整治了以后,我们每年通过特色产业种植,每年每亩保守说2300(元)以上,我们这一个人是平均两亩地,我们集体经济这一块从不到5万块钱,现在保守说是50万块钱以上,也是一个飞跃发展。

当时流转土地想起来也是非常心酸,愿意种地的人,有些像四五十岁的,多少能干点活的人,他不愿意给你(流转土地)。我们这两委的班子人员,虽然说工资挣的钱很少,你像我现在是发2560,我们那副职都是1500多块钱,都是一种情怀,对家乡一种情怀,不是为了钱。我们是一名党员,我们一定得冲在乡村振兴的前头,但是一路走来非常不容易,非常不容易。这都是(得益于)领导们的支持,我们作为一名党员是应该的。还有就是我是土生土长的叶岭人,我想干点事,想为群众增收入,奔波在乡村振兴的路上。

我们通过给他讲道理,讲国家乡村振兴政策,群众们也很给力。我们今年到10月底了以后,我们土地全流转出来完了,现在我们叶岭村流转土地是分分钟钟的事。他真正感受到土地流转是一项村富民强,让群众增收,让集体增收的一件好事,是一项惠民生的一件实事。再一个通过土地流转,把我们叶岭老百姓的内生动力激发出来了,以前等、靠、要这种思想没有了。只有干,撸起袖子加油干才有美好的生活。

我们集体有一个集体经济合作社,在村里边把群众的土地流转到集体经济合作社(以后),以支部书记为法人,成立一个民源合作社,我们自己运营。合作社加公司加基地这种模式,还有我们四方利益链接机制,“4321”这种模式真正实现农业更强、农村更美、农民更富,这是我们最大的目标。

我们这个中药材产业选对了、选好了,是一项惠民生的好产业,这就是我们乡村运营的目的。

【同期声】董广聚

大家好,我是董广聚,我是叶岭村乡村运营师,也是叶岭村(党)支部书记。喝丹参茶,品丹参蜜,欢迎大家来我们叶岭!