刘卫国:“两山轮战”的侦察艺术

1979年至1989年,祖国西南边陲曾爆发一场似已被淡忘的战争,其战事之惨烈惊心动魄!硝烟散去再回首,更理解了那场拼搏之深意:超级大国在东南亚的围堵终被突破,共和国赢得了数十年的和平发展环境。当年,西南边疆硝烟弥漫,多少历经往事仅是那片硝烟中的一缕……

战旗猎猎 战魂铮铮 两山轮战显军威

1984年7月,129师侦察连奉中央军委命令,开赴云南前线参加“两山”侦察作战,编为昆明军区第二侦察大队四连。全连共参加作战136人,刘卫国正是其中的一员。从1984年7月到1985年5月,在云南者阴山方向侦察作战近一年当中,共打9仗。先后实施了一打815高地、二打815高地、小河渗透侦察、戈庄潜伏18天、引导炮兵对敌纵深营房摧毁战斗、花嘎袭击捕俘等战斗。共毙敌35名,伤敌18名,俘敌5名,摧毁敌营房5栋,缴获敌轻机枪1挺、冲锋枪5支、手雷61枚、子弹4000余发等一批军用物资。

作战后,四连被昆明军区命名为“英雄侦察连”,全连有一个排荣立一等功,有两个班荣立一等功,有一人,四班长张柱兵命名为一级捕俘英雄,由军委主席邓小平签发。丁晓兵被评选为1985年度全国国防边陲优秀儿女101名获得者,有8人荣立一等功,50人荣立二等功,73人荣立三等功,70多人火线入党,15名战士提干,立功人数达131人,刘卫国成为50名荣立二等功的一员,像第四连队打仗这么多,抓俘虏这么多,立功人数这么多,立功等级又这么高,提干人数又这么多,在整个“两山”侦察一年轮战中,取得这么多荣誉是少有的。

815高地阵前的硝烟弥漫

815高地阵前捕俘战斗,在第二侦察大队四连第一批侦察分队1984年7月到达前线后,一方面进行侦察,另一面开启临战训练。在始终未打响第一枪时四连在者阴山地区那拉后山观察哨发现敌815高地有个情况:敌人每天傍晚在815高地前沿100米处一条通往中国的小路上设两道地雷,在第二天早上七时左右又进行取雷,设雷取雷一般1-2人,形成规律。刘卫国认为这是抓捕敌俘虏的一个机会,经过连队反复分析判断认为,抓捕设雷之敌不易接近隐蔽。抓捕取雷之敌是最好时机和最佳目标。侦察科及时拟制了815高地阵前捕俘作战方案,上报第二侦察大队审查后,又上报昆明军区前指,前指很快批准了四连的作战方案,连侦察科及时组织连队进行模拟训练,于1985年9月1日17时前,全连做好了一切战斗准备。9月1日傍晚,各个战斗小组向815高地隐蔽接近,并于2日5时前分别到达指定位置。整个战斗分为五个战斗小组:第一小组为捕俘组,由连长孙英培率领8人组成;第二组为侧翼攻击组,由指挥员赵秋江、副连长王传志带领一个加强班;第三组为指挥火力组,由刘卫国负责整个战斗的火力射击和全面指挥;第四组由二排长徐胜华、医生周业建组成救护组,负责战场救护任务。第五组,由大队长孔见负责,指挥120迫击炮连,负责火力支援。

9月2日7时10分左右,815高地两名敌人从工事钻了出来,一名敌人在高地监视,另一名敌人从高地上走下来,向通往四连方向的一条小路上取雷。当第一道拌雷取完后,这个敌人已经麻痹,当准备去取第二道拌雷时,刘卫国一声“打”的口令发出后,轻机枪、重机枪、狙击步枪、82无后座力炮等各种火力集中对815高地的敌人实施射击消灭该敌。同时,8名捕俘手在孙连长的指挥下,突然跃起抓捕一名取雷之敌。此时,敌周围几个高地的敌人密集火力向捕俘组压来,捕俘手丁晓兵拖住取雷之敌时,一发炮弹落在他身边,一声巨响,丁晓兵右臂当场炸掉,二班副周其林当场牺牲。在这紧急关头,刘卫国及时命令侧翼攻击组迅速攻占815高地,阻敌增援。指挥火力组压制敌人火力,命令救护组前出救护伤员,呼叫迫击炮连对敌后方阵地炮击实施压制。经过近半个小时的激烈战斗,四连共毙敌3名,俘敌1名,俘虏名叫范红光,中士,并缴获部分枪支弹药。

四连第一个打响了前线“两山”侦察作战的第一仗。此次捕俘作战中一是光天化日捕俘难度大;二是在敌前沿捕俘受敌火力威胁大;三是战斗是虎口拔牙危险性大;四是既是捕俘战斗又是袭敌高地战斗,既是侦察兵的袭击捕俘协同作战,又是各种火力综合运用相互协同的一种特殊战斗。仗已打完的第一时间,侦察大队徐乃飞副大队长第一个打电话说:“老刘,你们四连这一仗打的好,打的漂亮,表示祝贺!”麻粟坡县人武部部长接着打电话说:“刘科长,你们侦察连这仗打得精彩漂亮,我在边防工作10多年,从来没有见过这样的仗打这么好。一是佩服,二是祝贺!”

侦察下的花嘎版“无间道”

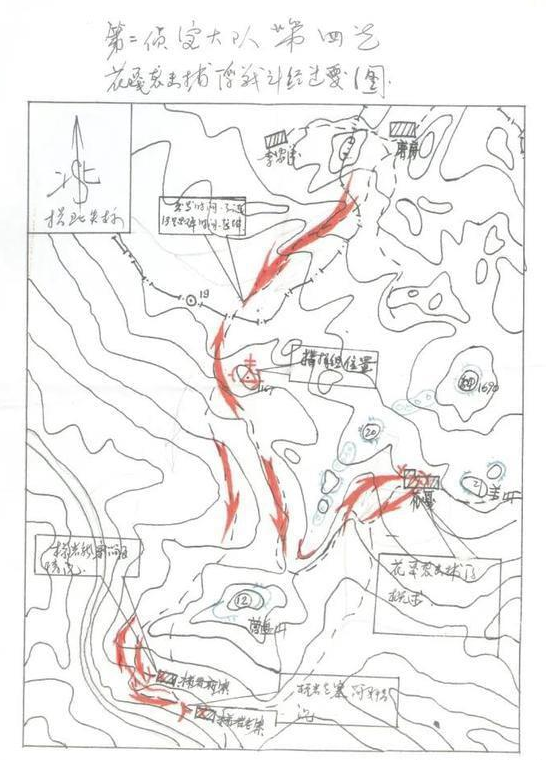

花嘎袭击捕俘战斗是为了扩大战果,狠狠打击敌特工。四连积极申请报大队和昆明前指批准,四连按接应组、花嘎袭击组、梯岩老寨新寨袭击组、指挥救护组的顺序向田蓬侦察进发。田蓬是个小镇。距越南3公里左右,每逢集市社会人员流动多,据说有越南特工也在此活动。四连通过采取化妆侦察、抵近侦察、兵要地志等多种手段实施侦察,发现田蓬当面是越南的一座羊山,长达3、4公里,海拔近1500米左右,树林茂密、山上驻有敌苗王第一营、第八营和101、102公安屯,兵力密集、防守严密,羊山前面有一条河,宽100多米,水深4-5米,是一个天然屏障。而四连所在山低,植被差,不易隐蔽,完全被敌监视之内,致使四连侦察分队渗透袭击敌人非常困难。通过对田蓬越南游击队(此游击队由从越南逃到中国的老百姓组成,驻在边防一线,中国给每人发一支冲锋枪,每月发工资和粮票,任务是给中国提供情报,袭扰越南边防一线重要设施)队长李连龙了解情况,花嘎村有3个兵驻扎,梯岩老寨一个小卖部寡妇开的,她家住一名越南特工学校刚毕业的军官。新寨一个人家驻2个越南兵,经常喝酒。四连立即拟制作战方案上报大队和昆明前指审批,经上级同意方案后,于1985年3月1日17时前做好一切战斗准备,出发前刘卫国提出要求,进行战斗动员,整队向大队长孔见报告后出发。战斗小组分为三组:第一小组由连长孙英培、参谋王文章率领18人组成,负责袭击花嘎之敌;第二组由指导员赵秋江率领一个班,负责抓捕梯岩老寨敌特工排长;第三组由参谋张其瑞率领一个班,负责袭击新寨两名敌人。出发后,刘卫国与游击队长李连龙走在队伍最前面,一是掌握出发路线;二是掌握游击队长动向,生怕他玩两面派,万一领进敌伏击圈,上当受骗。1日20时左右到达19号界碑、1167高地,刘卫国占领了指挥位置,又对三个小组进行反复交待,提出具体要求,三个小组在三个向导的引路下向三个村庄接近,大约3月2日零时,三个小组分别到达位置,按刘卫国的指示灵活实施抓捕行动。几分钟后,二组、三组分别报告,敌人有察觉,不易接近目标。刘卫国及时命令二组、三组隐蔽撤回。零时30分左右,第一组开始行动,直冲敌住房,张柱兵班长第一个冲进去,连捕俘手与敌对打捆绑,此时花嘎村越南老百姓围着不让走,四连侦察分队用越语进行劝告,强行往后撤离,这时山上敌人开始放枪,从山上往下追击我们。侦察分队一面撤离,一面设雷往后撤,大约3月2日5时左右撤到刘卫国指挥位置,夜幕下因看不见,为安全保险,刘卫国将身边的几名人员,分别安排一名俘虏加强一个押送人员。他则继续等待另两个组的同志。大约6时,两个小组分别到达指挥位置,为了不让敌人追赶过来,刘卫国采取大喊:同志们坚持就是胜利,下定决心,起来出发。一个个战友站起来往国内回撤,终于所有侦察分队安全顺利到达边境线,第一时间刘卫国向孔见大队长汇报了抓捕情况。

这一仗打出了军威,国威,震动了越军。从电台上收悉,敌越军说:“中共从中原大地来一支特种部队到达我越南河宣省边境不到20天,一次抓走我四名士兵,这是对我越军一次沉重打击。”昆明军区、武汉军区、43军、129师分别打电话表示祝贺!

刘卫国作为第一批轮战侦察分队中五个侦察大队15个师侦察科长中,兵龄最短、年龄最小的科长。又是84年轮战中上半年第一个荣立二等功的,被第二侦察大队树为科长楷模。“四连是打仗最多,抓俘虏最多,立功最多,提干最多的连队,是英雄侦察连获得荣誉最多的连队,我作为侦察科长时刻感到骄傲和自豪!”很多同志问道:“刘科长79年参加作战,84年又参加作战,两次作战你最深的体会是什么?”刘卫国始终念叨着一句话:“人这一辈子干革命最难最苦最危险最能考验人的就是打仗!”

刘卫国,河南兰考人,1953年生,1974年入伍,中共党员,历任战士、连长、军务科长、团参谋长、团长、军分区参谋长、军分区司令员。1979年2月参加对越自卫还击作战,任副连长,1984年7月——1985年6月参加对越防御作战,任师侦察科副科长、科长,1979年3月荣立三等功1次,1985年2月荣立二等功1次。