1685公里的青春奔赴!河南青年学子跨越千里赴沙海播绿

大河报·豫视频记者 程飞虎

骄阳炙烤着连绵的黄沙,沙粒滚烫。在甘肃省民勤县收成镇兴隆村生态公益林基地,一群来自河南的青年学子正躬身劳作。

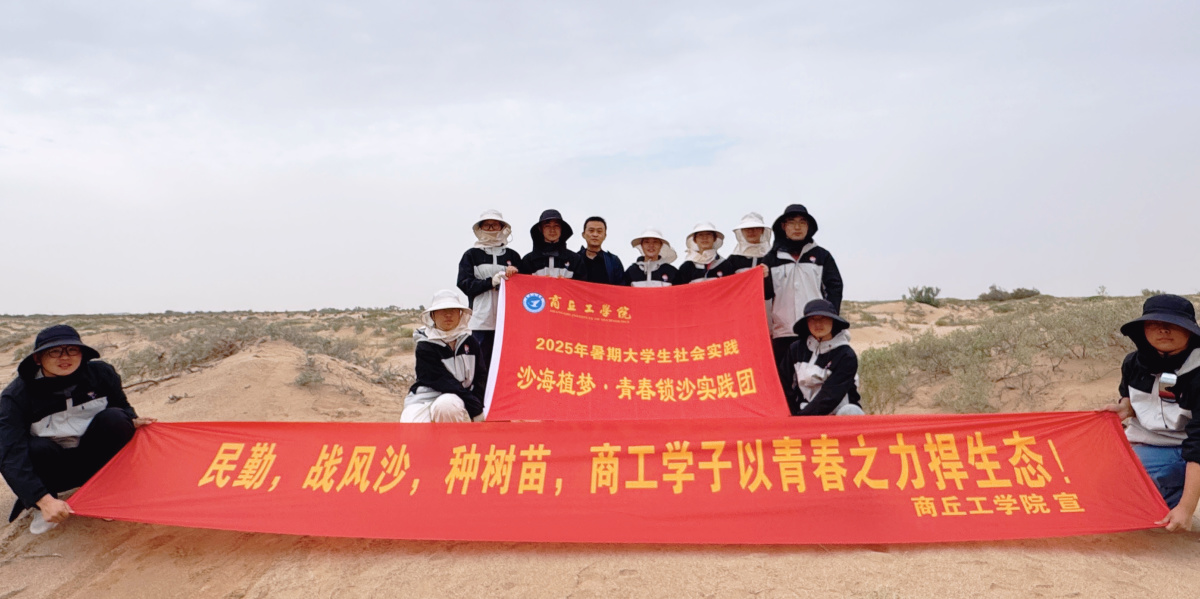

今年暑期,商丘工学院信息与电子工程学院"沙海植梦·青春锁沙"实践团跨越1685公里,在韩雪松、席鹏两位指导老师带领下奔赴腾格里沙漠边缘的民勤县,用脚步丈量沙漠,用汗水浇灌希望。

黄沙赤日:青春浇灌绿色希望

当清晨的第一缕阳光掠过沙丘,实践团成员已扛着水管走向沙漠深处,与来自南开大学、西安交通大学、兰州大学、河南财经大学、安徽师范大学等高校的青年大学生一起为梭梭苗浇水培土。"浇灌不易,但要让每株梭梭苗喝饱水!"队员们分工协作,或扛管奔走,或弯腰排线,在收成镇兴隆村生态公益林基地,他们与当地村民并肩作战,为梭梭苗浇水培土。

"过去村里每年都遭风沙侵袭,"一位村民指着远处的防护林告诉队员,"这些年种的梭梭树,真让沙漠变了样。"

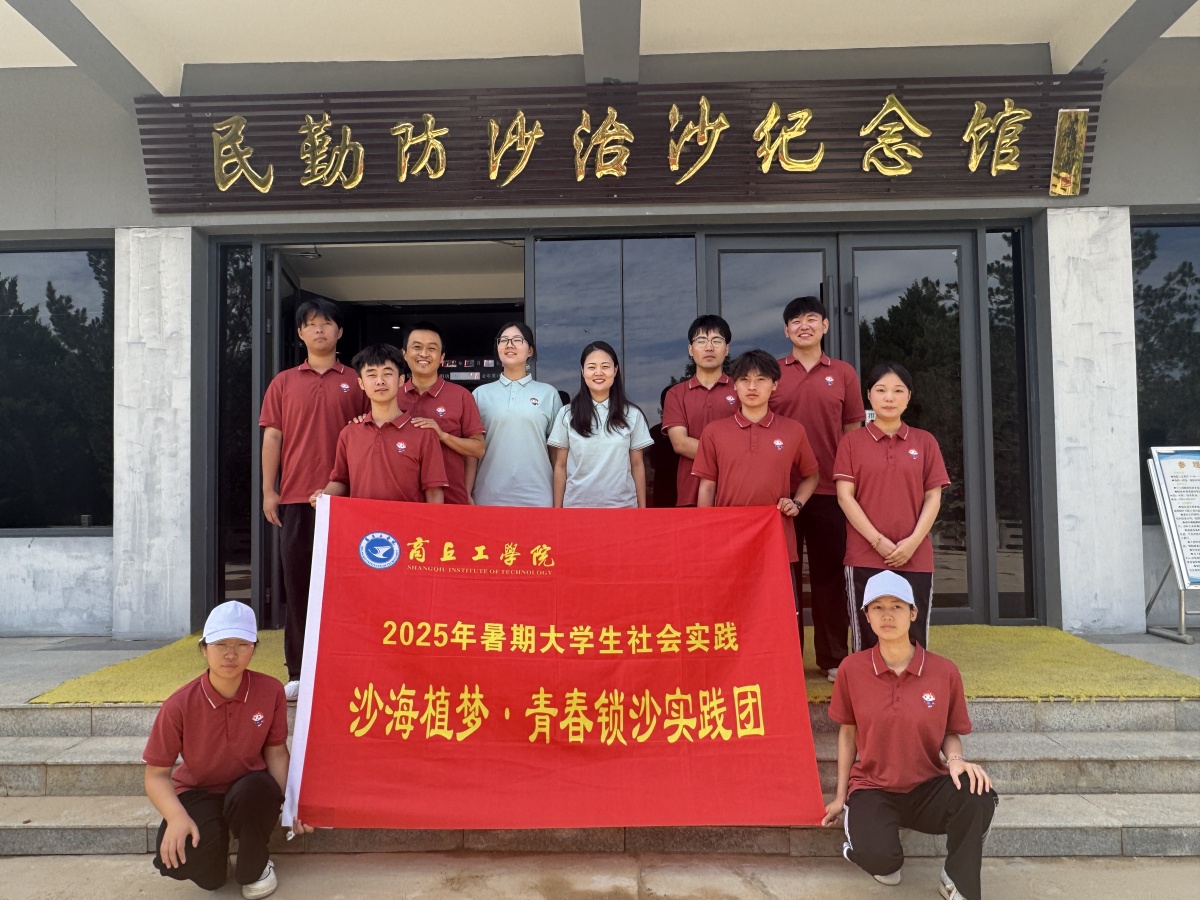

岁月见证:治沙馆里的生命史诗

在民勤防沙治沙纪念馆,斑驳的老照片将民勤曾被风沙吞噬的往昔一一呈现。队员们驻足于“沙进人退”的场景复原区,风沙呼啸的音效中,仿佛看见先辈们携家带口逃离沙暴的艰难。而当目光转向“人沙抗争”展区,治沙工具从简陋到智能的迭代,见证着民勤人誓与风沙较劲的决心。

在纪念馆外的治沙林,实践团采访了正在给梭梭树浇水的老人。“老人家,这浇树的水从哪儿来呀?” 面对询问,老人家擦了擦额头的汗,指着不远处的引水渠笑道:“有黄河引水渠!过去没引水渠,治沙人要走十几里路到深井里打水,现在有了黄河引水渠,树也能喝饱啦。”谈及变化,爷爷眼中泛起光亮:“以前风沙能把房子埋一半,现在不一样了!这林子挡住了不少风,沙尘暴明显变小,庄稼也能好好长啦。”话语间,满是与沙搏斗半生的自豪。

走进民勤县乡村记忆博物馆,老式农具、泛黄照片、旧放映机带着历史气息扑面而来。队员们从展品中读懂了这片土地的变迁,深切体会到了农村面貌大改变、生产大发展、生活大提升的显著成就。

从豫东平原到陇西沙海,上千公里路途丈量着新时代青年的担当。六天的实地参观和调研,让学子们对民勤县的生态文明建设以及特色经济产业有了基本了解,黄沙记录下年轻的身影,梭梭苗深扎的不仅是根系,更是青春对家国山河的深情。当商丘工学院的学子们将"沙海植梦"的旗帜插上沙丘,一场跨越山河的青春奔赴已在无垠沙海写下宣言:风沙不止,步履不停!